丹波焼を知る

瀬戸、常滑、信楽、備前、越前とともに日本六古窯の一つに数えられ、

その発祥は平安時代末期から鎌倉時代のはじめといわれています。

およそ850年受け継がれる、

丹波焼の歴史や製法などをご紹介します。

- 歴史 -

創業

丹波焼の創業については、これまで鎌倉時代中期をさかのぼる史料がなかったためにその発祥は鎌倉時代とされてきました。しかし、昭和52年(1977)県道改良工事に伴い、兵庫県教育委員会によって三本峠北窯の物原(捨て場)発掘調査が行われた結果、平安時代末期から鎌倉時代初期の「絵のある古丹波(刻文壺(こくもんつぼ)」を主体とした壺や甕(かめ)などが出土し、丹波焼発祥の地はここで、その開窯期は平安時代末期であることが確認されました。

- 丹波焼の起源

-

丹波焼の起源を須恵器にとる諸説があります。須恵器は5世紀のころ大陸系技術の導入によって作られはじめた陶質の土器で、6世紀に入って、発祥の大阪府南部から地方にその生産地が拡がりましたが、平安時代以降は急速に衰退したといわれます。

-

今田町辰巳字水谷(すいだに)において須恵器の窯跡が発見され、ここから多くの須恵器が出土したことから、ここが丹波焼の発祥地であるという須恵器・丹波焼同窯論がありますが、これを否定する研究家も少なくありません。

-

また、三田市の末(すえ)地区からも須恵器の窯跡が発見されていることから、距離的に近いこの地の須恵器が丹波焼発生の背景にあるという説もあります。しかし、前述した三本峠北窯からの出土品からみると、丹波焼は須恵器系ではないとする研究家もあり丹波焼の起源については判然としません。

-

一方、丹波焼の陶祖についてもさまざまな説や口碑(こうひ)があります。すなわち、大同元年(806)この地に来て陶法を伝えた長門国(ながとのくに)萩の陶工風呂藪(ふろやぶ)惣太郎(宗太郎)がそれであり、上立杭の陶器神社と称する神社の祭神はこの惣太郎であると伝えられています。

また、下立杭の墓地にある元和2年(1616)建立の碑は、陶祖風呂藪惣太郎の碑とも、あるいは慶長のはじめ、八上城主(前田主膳正)が名工宗太郎に与えた「早苗豊後守」の碑であるなど、さまざまな説や伝承がありますが、いずれもその真偽を明かにする確証はありません。

丹波焼の製品

- 穴窯時代の製品

-

穴窯時代の主な製品は、米や水などの貯蔵用に用いる無釉で大型の壷や甕(かめ)、穀物や豆類をすりつぶしたり、粉を練ったりする擂(すり)鉢や練り鉢などで、末期に至り船徳利・ラッキョ徳利などの大型徳利や、桶・盤も作られるようになりました。

- 江戸初期の製品

-

登り窯時代に入って、蹴りロクロや人口釉が使用されるようになり、製品も多種多様化しました。特に赤土部釉の使用に特色が見られ、代表的な製品として山椒壷があり、穴窯時代から引き続き壷や甕も多く作られました。新しい製品としては、片口、薬研(やげん)、各種の鉢、油壷・塩壷などの小壷、各種の茶器などが作られるようになりました。

- 江戸中期の製品

-

茶入・水指(みずさし)・茶碗・建水・香炉・蓋置などの茶器が全般的に作られるようになり、とりわけ丹波焼を代表する徳利は、各種の瓢箪(ひょうたん)形徳利をはじめ、浮徳利・エヘン徳利・ローソク徳利・傘徳利・海老徳利・鶴首徳利・筒描貧乏徳利など、50種類を超える多種多様の徳利が生み出されました。そのほか装飾的文様を施した壷・花器や鉢・皿・植木鉢、神仏供花用花立、書道用水滴、湯たんぽなどが作られています。

- 江戸末期の製品

- 江戸時代末期には、立杭周辺で白土薬が採取されたこともあって、「白丹波」と呼ばれる白釉を使用した製品が多くなり、徳利・壷類をはじめ飯碗・鉢・湯呑など多種の製品が作られました。

- 明治・大正時代の製品

-

明治時代は酒や醤油などの大型徳利が主製品となり、販路も東北地方から九州地方まで拡がりました。大正時代に入ってガラス瓶が普及したことにより、それまで大量に生産されてきた大型徳利に代わり、3升(5.4リットル)・5升(9リットル)・1斗(18リットル)入りなどの中型樽形容器の製造に切り替わりました。

- 昭和初期の製品

-

昭和の初頭は蘭や菊・朝顔などの植木鉢需要が急増し、これが製品の主力を占めるようになりましたが、まもなく起こった経済恐慌の浸透によって、丹波焼も不況のどん底に陥り、日中・太平洋戦争の戦時下においては、硫酸瓶・薬品瓶などの軍用製品が主流となって、戦争末期には地雷薬莢(やっきょう)の製造に当たらされました。

- 戦後の製品

-

戦後しばらくは日常生活物資の不足によって、壷や甕・すり鉢などの需要により、生産高は順調に伸びましたが、やがてこれが飽和状態となって再び苦境に陥りました。やがて機械ロクロの普及により、戦前からの硫酸瓶や土管等の工業用品や、駅売りの汽車茶瓶・どんぶり鉢、さらには陶器ブロックや瓦、菰被(こもかぶ)り用酒樽などが大量に製造されるようになって、伝統的な丹波焼は大きく姿を変えました。

- 現在の製品

-

昭和40年代以降漸次大物から小物の食器・酒器・花器等の民芸的製品に移行し、これらの生産高が急速に上昇して、伝統的工芸品産地としての基盤を確立し現在に至っています。

日本六古窯が

日本遺産に認定

瀬戸、越前、常滑、信楽、丹波、備前の6つの窯から成る日本六古窯が日本遺産に認定されました。(2017.04.05)

歴史年表

| 飛鳥 | ||

|---|---|---|

| 大化2 | 646 | 東光寺創建(和田寺史) |

| 奈良 | ||

| 天平3 | 731 | 小野原荘(現在の篠山市今田地区)がこの頃摂津住吉神社の荘園となる |

| 平安 | ||

| 辰巳、花折(三田市)に須恵器窯 | ||

| 末期 | 丹波焼最古窯と目される三本峠窯(武士ケタの山中)が近隣諸方面の須恵器窯に影響されて築かれ、村民の手によって焼き始められた | |

| 瓜蝶鳥刻文壺や、草花文三耳壺作らる | ||

| 寿永 3 | 1184 | 源義経が一ノ谷へ向かう途中小野原に陣を取る(『平家物語』三草合戦) |

| 東光寺兵火に罹り焼失 | ||

| 文治 1 | 1185 | 清水寺二臈理円が東光寺を再建(『和田寺文書』) |

| 鎌倉 | ||

| 鎌倉期に入って三本峠穴窯に続いて、すぐ近くに源兵衛山、床谷(とこらり)、太郎三郎(たさうら)窯などが築かれ、小規模ながら壺・甕・擂鉢(少量)などを焼く | ||

| 承元 1 | 1207 | 「元久四年無類極上」の銘入大甕(二石入丹波古陶館蔵) |

| 文保 1 | 1317 | 小野原住吉社、堺住吉神社から分霊創建(『住吉神社誌』) |

| 丹州多紀郡小野原庄内東光寺山境内之事に、「南ハ立杭之上大谷限」と初めて立杭の名が見える(『和田寺文書』) | ||

| 室町 | ||

| 確かな時期は不明だが、室町期に入って稲荷山窯が築かれ、稲荷山大壺といわれる多くの壺をはじめ、蹲・徳利・甕・擂鉢・片口などを焼く | ||

| 貞治 2 | 1363 | 貞治2年銘壺 |

| 嘉慶 3 | 1389 | 僧良海、東光寺を和田谷に移す(『和田寺文書』) |

| 中・末期 | 独特の猫掻きと呼ぶ器面調整法盛行 | |

| 桃山 | ||

| 天正 2 | 1574 | 「天正二二本入卯太郎」刻銘壺 |

| 天正 7 | 1579 | 明智光秀の丹波攻めにより八上城落城、丹波の豪族波多野氏滅亡 |

| 文禄 3 | 1594 | 文禄3年記の土取場絵図面あり |

| 慶長 2 | 1597 | 「慶長二年」銘壺「#」の窯印併記 |

| 江戸 | ||

| 慶長14 | 1609 | 天下普請により篠山城の築城 |

| 慶長16頃 | 1611 | 釜屋に朝鮮式半地上登り窯築かれ、大量生産が可能となる |

| 次第に器形が規格化し、窯印も小形定型化、肩衝形など特異な器形も出現 | ||

| 織田有楽初めて「茶入丹波肩つき」使用(『有楽亭茶湯日記』) | ||

| 某年 | 永井信濃守 古田織部銘「小うた」肩衝茶入を将軍秀忠に献上 | |

| (『伊丹屋宗不筆記』) | ||

| 慶長18 | 1613 | 「慶長拾八年二月吉日上吉壺・源十郎花押」 銘壺(穴窯) |

| この頃穴窯より登り窯に移行 | ||

| 元和 4 | 1618 | 「元和四年五月夏吉日上々吉」 銘三耳壺(穴窯) |

| 中期 | 大路焼、村森焼、大部谷(おべたに)焼(共に氷上郡)始まる | |

| 元和 6 | 1620 | 元和6年記の土取場古地図あり |

| 寛永 1 | 1624 | 「元和十年三月十六日仕候也茶坪五斤入此坪七匁五分也」銘壺 |

| 「たんはおのはら元和十年きのえね久左衛門作」銘四耳壺 | ||

| 「寛永元年亥三月朔日上上吉日立杭村徳左衛門作」銘四耳壺 | ||

| 寛永年中 |

小堀遠州指導による丹波焼茶器(茶碗・茶入・水指・建水等)作られ「遠州丹波」と呼称される 特に茶入「生野」が有名 |

|

| 寛永 8 | 1631 | 小堀遠州「生野」茶入使用 (『遠州道具置合』) |

| 寛永15 | 1638 | 「寛永十五年九月吉日 喜十郎」銘徳利 |

| 丹波野々村葉茶壺 (『毛吹草』第四巻「諸国名産ノ部」) | ||

| 寛永18 | 1641 | 丹波焼鉢等 (『毛吹草』) |

| 寛永19 | 1642 | 松平伊豆守信綱丹波焼水指使用(『柳営公式茶事記』) |

| 正保 3 | 1646 | 丹波焼水滴(建水)使用 (『柳営公式茶事記』) |

| 承応 2 | 1653 | 小野原村から分村して 立杭村が成立 |

| 小野原住吉社から分霊 立杭住吉社創建 | ||

| 承応 3 | 1654 | 篠山藩が大坂の大津屋源兵衛を座元として丹波焼座方経営を始め、商品の一手販売を請負わせる |

| 煮山椒壺隔?記 | ||

| 明暦 3 | 1657 | 「明暦三年八月吉日備前国住人源兵衛作之」銘ラッキョ徳利 |

| 万治 1 | 1658 | 「萬治元年九月吉日立杭村八蔵 花押」銘大甕 |

| 寛文年間 | 篠山城北の御下屋敷に藩主の窯(山内窯)築かれる | |

| 天和 1 | 1681 | 「天和元年申日 吉兵衛」銘水甕 |

| 寛永-天和 | 上相野(鳶ケ尾・田中(西)・釜屋(西・東))、下相野(釜屋)、四ッ辻に築窯 | |

| 天和 3 | 1683 | 「天和三年亥八月吉祥日 摂州四辻村中西七郎兵衛」銘壺 |

| 貞享 1 | 1684 | 「天和二二(四)年申日 小野原庄上立杭村吉兵衛作」銘壺 |

| 元禄 6 | 1693 | 「元禄六年三月吉日 徳左衛門 花押」銘桶 |

| 元禄 7 | 1694 | 「元禄七年いぬ七月吉日 つほ屋九左衛門」銘湯根 |

| 元禄 9 | 1696 | 立杭村が、上立杭村・下立杭村に分村(『兵庫県史』) |

| 元禄15 | 1702 | 「元禄十五年九月 日壺屋忠兵衛作」銘二石入藍甕(赤土部刷毛塗) |

| 元禄16 | 1703 | 「立杭村地神酒つほ奉仕吉兵衛 元禄十六年未ノ九月吉日」銘壺 |

| 宝永 3 | 1706 | 土取場約定書併絵図 |

| 宝永 7 | 1710 | 「上々吉宝永七年五月吉日 つほ屋惣吉作」銘壺(葉文あり) |

| 正徳年間 | 大坂に「丹波すり鉢問屋一軒」 | |

| 享保 2 | 1717 | 丹波焼窯座座元 高砂の柴屋太郎右衛門に代わる |

| 享保 8 | 1723 | 「享保八年卯月廿 甚兵衛作」銘甕(印花文あり) |

| 「享保八年卯三月 日亀山称名寺 壺屋吉兵衛」銘甕 | ||

| 享保15 | 1730 | 丹波焼座方経営藩直営となる |

| 享保 17 | 1732 | 再び座方経営を座元請負いにする |

| 寛延 1 | 1748 | 篠山藩主に青山氏丹波国亀山から入封 |

| 宝暦 2 | 1752 | 下立杭中窯・上立杭北窯開窯「宝暦二歳里釜はしめ 壬申正月吉日…」の丹波焼厨子あり。上・下立杭、釜屋を中心とした里窯時代始まる |

| 天明 4 | 1784 | 丹波の陶工久八 出石窯に呼ばれる(『出石焼窯元古文書』) |

| 寛政 8 | 1796 | 薊色絵蝋燭徳利の箱書銘 |

| 寛政 10 | 1798 | 下立杭村から釜屋村が分村 |

| 寛政 11 | 1799 | 三田の磁器窯始まる 三田青磁ほか |

| 文化12 | 1815 | 古市焼(磁器窯)文化12年銘呉須醤油注 |

| 文政 1 | 1818 | 丹波焼座方改革 村持座を藩直営とし、篠山商人を焼物売捌役に登用 |

| 文政年間 | 初年に篠山の王地山焼(磁器窯)始まる 欽古堂亀裕が指導する | |

| 文政11 | 1828 | 広島の鞆(とも)の保命酒(ほうめいしゅ)徳利「立杭へ要用」 |

| 文政13 | 1830 | 座方掛りは郡奉行管轄となり、藩内豪農が御用掛として売捌や経営にあたる |

| 弘化 3 | 1846 | 立杭3ヶ村(上立杭・下立杭・釜屋)146戸のうち、陶器製造111戸、仲買人9戸 平均耕地3反7畝 |

| 嘉永年間 | 「上立杭村陶器職所、本窯・北窯御先代ヨリ有之、南窯御当代築、右三筋有之」「下立杭村焼物窯四筋」「釜屋村陶器窯三筋、中窯・南窯・新窯」(『多紀郡明細記』) | |

| 幕末頃 | 文政ごろから幕末へかけては、直作・一此(いちこの)・一房・花遊・市作などが活躍。各自精選された釉薬と漉し土で名作(徳利が多い)を作った | |

| 文久 1 | 1861 | 篠山春日神社能舞台建立 その床下に「下立杭釜屋村源助作」銘大甕 |

| 元治 1 | 1864 | 篠山藩窯座制を廃止 |

| 明治 | ||

| 明治初年 | 上相野田中(東)窯築かれる | |

| 明治 5 | 1872 | 上立杭、下立杭、釜屋 各3窯運営 |

| 明治28 | 1895 | 上立杭赤坂に登り窯築窯 (立杭に現存する最古の窯) |

| 明治29 | 1896 | 立杭3ヶ村150戸中130戸が陶業に従事 |

| 明治36 | 1903 | 田能村直入 90歳記念の丹波焼桃形茶碗立杭で作る |

| 大正 | ||

| 大正 2 | 1913 | 篠山今村静斎「篠山焼」始める |

| 大正12 | 1924 | 立杭焼登り窯14 戸数95(『篠山新聞』) |

| 大正末 | ||

| 昭和 | ||

| 昭和初期 | 民芸運動の創始者柳宗悦(むねよし)はじめ、浜田庄司、河井寛次郎、バーナード・リーチ等立杭を訪れ影響を与える | |

| 昭和 7 | 1932 | 植木鉢の需要高により機械ロクロ導入 |

| 昭和12 | 1937 | 丹波陶器工業組合が結成される |

| 立杭3ヶ村の戸数163のうち陶器製造場数51、江戸末期の頃と比べ半減する | ||

| 昭和14 | 1939 | 戦時工業用陶器「硫酸瓶」の製造始まる |

| 昭和16 | 1941 | 太平洋戦争始まる |

| 昭和20 | 1945 | 「摂丹兵器製作所」が設立され、軍事用陶製地雷薬莢づくりが行われる |

| 太平洋戦争終戦 | ||

| 昭和23 | 1948 | 上立杭に県立窯業試験場が設置される |

| 石膏型製作技術導入 | ||

| 昭和25 | 1950 | 丹波陶器工業組合解散「丹波陶磁器工業協同組合」と「丹波陶器協同組合」に分かれたが、同年統一されて丹波陶磁器協同組合を設立 組合員数42人 |

| 昭和26 | 1951 | 陶製酒樽を開発 後年業界生産額の過半を占める |

| 昭和28 | 1953 | 京都大学人文科学研究所による丹波立杭窯の学問的研究調査実施 |

| 昭和30 | 1955 | 立杭窯の研究 「技術・生活・人間」(京都大学人文科学研究所研究報告:藪内清編)発刊 |

| 昭和32 | 1957 | 丹波立杭窯(作窯技法)が国の無形文化財に指定(選択)される |

| 昭和35 | 1960 | 町制施行により今田村が「今田町」になる |

| 昭和38 | 1963 | 組合坏土工場建設 原料土共同購入、陶土の一括精製始まる |

| 昭和40 | 1965 | 陶芸家グループ「彩炎」結成 |

| 昭和43 | 1968 | 県立窯業指導所が廃止される |

| 中堅陶芸家グループ「丹波陶友会」結成 | ||

| 昭和44 | 1969 | 窯業指導所跡地に町立丹波焼陶芸会館設置 |

| 昭和46 | 1971 | 下立杭武士ケタの古窯跡(源兵衛山)が県の指定文化財(史跡)になる |

| 昭和48 | 1973 | 上立杭赤坂の登り窯が、県の文化財(重要民俗資料)に指定される |

| 昭和52 | 1977 | 兵庫県教育委員会が三本峠穴窯跡付近の発掘調査実施三本峠北窯跡を新しく発見すると共に、同物原(捨場)で平安末?鎌倉期と思われる陶器(陶片)を発見、丹波焼平安開窯の裏付け資料となった |

| 若手陶芸家グループ「グループ窯」結成 | ||

| 昭和53 | 1978 | 「丹波立杭焼」が国の伝統的工芸品に指定される |

| 第1回伝統工芸士認定 | ||

| 陶器市開催 翌年からは「丹波立杭焼陶器まつり」として毎年開催されることとなる | ||

| 昭和60 | 1985 | 丹波伝統工芸公園完成「立杭陶(すえ)の郷(さと)」と名付け開園 |

| 丹波陶磁器協同組合が「丹波立杭陶磁器協同組合」と改称 組合員数56人 | ||

| 昭和63 | 1988 | 陶の郷内に観光物産センター完成 組合陶器即売場・陶芸教室を開設 |

| ホロンピア88(北摂丹波の祭典)陶の郷会場で「大丹波焼展と現在に生きる六古窯展」開催 | ||

| 今田町において「日本六古窯サミット」開催 | ||

| 平成 | ||

| 平成6 | 1994 | 組合坏土工場改築 陶土精製設備改善 |

| 平成11 | 1999 | 篠山・西紀・丹南・今田4町合併による「篠山市」発足 |

| 平成12 | 2000 | 組合設立50周年記念事業実施 |

| 平成17 | 2005 | 7月陶の郷即売場増改築『窯元横丁』としてオープンする |

| 平成17 | 2005 | 10月虚空蔵山中腹に県立『兵庫陶芸美術館』が開館 |

| 平成22 | 2010 | 3月上立杭地区が県より『歴史的景観形成地区』の指定を受ける |

| 平成29 | 2017 | 丹波焼含む日本六古窯が日本遺産の認定を受ける |

- 特徴 -

丹波焼ができるまで

丹波焼とは

瀬戸、常滑、信楽、備前、越前とともに日本六古窯の一つに数えられ、その発祥は平安時代末期から鎌倉時代のはじめといわれています。桃山時代までは「穴窯」が使用されていましたが、慶長16年(1611)ごろ朝鮮式半地上の「登り窯」が導入され、同時期に取り入れられた蹴りロクロ(日本では珍しい立杭独特の左回転ロクロ)とともに、伝統技術を今日に受け継いでいます。

当初は、壺や甕(かめ)・すり鉢などが主製品でしたが、江戸時代前期小堀遠州等の指導により、茶入・水指・茶碗など茶器類に多くの名器を生み、後期には篠山藩の保護育成により、直作(なおさく)、一房(いちふさ)、花遊(かゆう)、一此(いちこの)等の名工が腕を競って、丹波焼の名を高めました。

明治、大正、昭和と受け継がれた丹波焼は、太平洋戦争後の苦境を乗り越え、食器・花器等の民芸品を中心とした作品作りに精進しております。

名称については、穴窯時代は小野原焼、登り窯時代になってからは、「丹波焼」又は「立杭焼」と呼ばれてきましたが、昭和53年(1978)「丹波立杭焼」の名称で国の伝統的工芸品指定を受けております。

生活用器づくりに

徹する

窯が開かれてからおよそ850年、丹波焼は一貫して日用雑器を主体に今日まで焼き続けており、灰釉や鉄釉などによる素朴で飾り気がなく野趣味たっぷりな湯呑・皿・鉢・徳利・ぐい呑・壺・花瓶など「生活用器」の生産を身上としております。名称については、穴窯時代は小野原焼、登り窯時代になってからは、「丹波焼」又は「立杭焼」と呼ばれてきましたが、昭和53年(1978)「丹波立杭焼」の名称で国の伝統的工芸品指定を受けております。

- 穴窯時代は自然釉

- 穴窯時代のやきものは、紐(ひも)づくりロクロ仕上げで、人工的な釉薬(ゆうやく)は使われず、穴窯の中で長時間焼かれることにより、燃えた薪の灰が焼成中に器に降りかかって、原土の中に含まれた鉄分と融け合い、緑色や鳶(とび)色を自然発色しました。これが自然釉(ビードロ釉)といわれるもので、穴窯時代丹波焼の特徴となっています。

- 窯変美の魅力

- 登り窯による焼成は約60時間続き、最高温度は1300度に達しますが、その結果燃料である松薪の灰が器の上に降りかかり、釉薬と融け合って窯変し、「灰被り(はいかぶり)」と呼ばれる魅力的な色や模様が一品づつ異なって表れるのが丹波焼の大きな特徴で、このため実用だけでなく、観賞用としても愛陶家に広く知れ渡り、しかも作品の焼肌に馴れ親しむほど、さらに色合いや模様が変化し趣を変えるのが、丹波焼の真骨頂といえるでしょう。

丹波焼のできるまで

- 1.採土

- 丹波焼の陶土(原土)は、四ッ辻粘土(三田市四ッ辻の山土)、弁天黒土(JR篠山口駅周辺の田土)を採土して使用しています。

- 2.水簸(すいひ)

- 組合の坏土工場で、四ッ辻粘土、弁天(べんてん)黒土、木節(きぶし)粘土、長石(ちょうせき)を一定の割合で水を加えミルですりつぶし、こし網を通して不純物を取り除き、水簸槽(すいひそう)に浸します。

- 3.坏土(はいど)

- 水簸槽に沈殿した粘土を攪拌(かくはん)しながら、ポンプで汲み上げ、プレスで余分な水分を脱水し、適当な固さの坏土を完成させます。

- 4.土もみ

-

工場から持ち帰った坏土は、土練機に入れてよく練り上げ、粒子の粗密を均一にし、水分の濃密度を平均化します。

それをさらに手ねり(ねじもみ又は菊もみという。)で粘土内の空気を抜き、気泡を完全になくするため、丹念に土を練ります。

この工程を十分にしないと、焼成した時ゆがみ、ヒビ割れ、ふくれ等を生ずる原因になります。

- 5.成形

-

形状・種類によりいろいろな成形方法が行われます。円形状のものは、ロクロ成形により作られます。現在の丹波立杭ではロクロ成形が中心で、足で蹴る蹴(け)りロクロや電動ロクロが使われています。丹波焼のロクロの回転は左回りが特徴です。

角形や置物などの型の複雑なものは、鋳込(いこ)み成形で必要な器の石膏(せっこう)型を作り、その中へ粘土を泥状にしたものを流し込みます。その他にたたら・押型・型おこし・手びねり成形などがあります。

- 6.削り

-

ある程度粘性の残っている間に、おび鉄、竹カンナなどを使い、高台(こうだい)削り、外側の削り、縁仕上げなどの細かい仕上げが行われます。急須(きゅうす)のつまみや、香炉(こうろ)の足付けなどもこの時に行います。

- 7. 乾燥

-

天日で3〜4日乾燥します。 窯の余熱を利用して乾燥することもあります。

- 8. 素焼き

-

十分に乾燥させた後、750℃〜900℃で一度焼成します。

これは本焼きの釉薬が素地(きじ)によく掛かるようにするためです。

- 9.釉掛け(くすりかけ)

-

素焼きした後、釉薬(うわぐすり)を掛けます。主な釉薬は灰釉、土灰釉、鉄釉(黒釉)、白釉などです。この方法の他に、生掛けといい、成形の後、生乾きに釉薬を掛ける場合もあります。

- 10.窯詰め

- 釉薬(うわぐすり)を掛けた品物を窯に詰めます。釉薬を掛けずに焼き締めるものもあります。

- 11.本焼き

-

窯に薪(主に松の木)を焼(く)べ、数日かけて、1250℃〜1300℃の温度で焼成します。現在ではガス窯、電気窯も併用しています。

- 12.窯出し

-

焼成後数日おいて窯出し(焼成品の取りだし)し、製品検査の後出荷します。

- 丹波焼の製法 -

陶土

陶土は、四ッ辻粘土(三田市四ッ辻の山土)、弁天黒土(JR篠山口駅周辺の田土)又はこれらと同じ材質のものを使用します。丹波焼の陶土として、伝統的に使用されている原土は山土と田土ですが、このうち古来主体として用いられてきたのは山土で、田土の使用は登り窯時代に入った江戸時代の初めごろからといわれています。原土の採取地(土取場)は時代が進むとともに移動し、穴窯時代は窯場周辺の山から、大量生産が行われるようになる登り窯時代に入るころからは、原土を他地に求めるようになりました。

- 山土

- 三田市西相野周辺一体広範囲の土取場から採取され、現在は三田市四ッ辻の山土が使用されています。

- 田土

-

当初三田市藍本周辺から採取されましたが、次第に北部に移動し、古市を経て弁天(現篠山市丹南地区)の田土が主に使用されるようになり、現在に至っております。採掘は、いずれも露天掘りで、以前は持ち帰った原土を各窯元ごとに、篩(ふる)い・水簸(すいひ(土こし))による精製を行い陶土に仕上げていましたので、陶土の精製は、陶器生産の約半分の手間を要する難作業でしたが、昭和38年(1963)組合経営の坏土工場が稼働するようになってからは、個々の窯元では行われなくなりました。

成形

成形は、ロクロ成形(円形状のもの)が中心ですが、他に角形や置物などの形の複雑なものは、鋳(い)込み成形(石膏(せっこう)型による)が行われ、その他たたら、手ひねり、押型成形等も用いられています。いずれも一品ごとに台の上に取って仕上げる”一品造り”です。

文様・装飾

文様・装飾は、古来さまざまな種類の技法が用いられてきましたが、現在に伝えられている丹波焼独特のものとして、葉文・貼り付け・釘彫り・流し釉・墨流し・人形手・筒描き・イッチン描き等があります。

- 葉文(葉形)

- 葉文は、成形された陶土が乾燥しないうちに植物の葉を貼り付け、上から釉薬(うわぐすり)をかけて焼成すると、葉の部分が燃えてその形が残る文様です。これに用いられる葉の種類は多く、イチジク・ヤツデ・セリ・カタバミ・カエデ・シダ・ツタ・ナンテンなど、大きいものから小さいものまでさまざまであり、丹波焼の最も独創的な文様の一つになっています。

- 貼り付け

- 成形後、土が乾燥しないうちに紐状にした粘土を貼り付ける手法で、友土とよぶ同じ土のほか、白土などを用います。葉文とともに丹波焼独特の装飾技法です。江戸時代初期の広口の甕に多く見られる技法として、蓮の花・松・梅・柳・柿などの植物文様、魚・鹿などの動物文様に、山・水・花・風などの文字が組み合わされて、表面が装飾されています。江戸時代中期に入るとヘソ徳利に、明治期になると植木鉢の唐草文などにこの技法が残されています。

- 釘彫り

-

先端をとがらせた竹や木で表面に文様などを彫り込む技法で、江戸時代中期の作品に多く見られます。釉薬(うわぐすり)を生掛けした後、花などの文様を彫り、生地の色と釉薬との配色美を出す方法のほか、釘彫りした後釉薬を掛けるという逆の方法も行われています。この釘彫りも丹波焼の典型的な技法です。

- 流し釉

-

丹波焼の釉薬は、自然釉から創造された灰釉と、塗土を目的とした土部釉が基本となっています。この2種類の釉薬は、それぞれ単独で使用されておりましたが、その後赤土部釉を全面掛けして地釉とし、その上から灰釉を流して装飾する技法が考案されました。これが流し釉(ぐすり)とよぶ技法で、この技法は、ロクロをゆっくり回転させながら杓(しゃく)を用いて釉薬を流し掛けたり、釉薬を入れた竹筒を用いて一定間隔に流し掛けるものです。こうして、上から直線的に流し掛けるほか、飛び掛けと称して下から逆に流す方法もあります。

- 墨流し

- 水面に落とした墨汁が広がっていくときにできる文様に似ているところから、墨流しとよばれるようになった技法です。白の化粧釉が乾燥しないうちに鉄釉をその上に落とし、上下左右に振り動かすと、さまざまな文様が生まれます。この装飾技法は、江戸時代の後期ごろから用いられるようになりました。

- 人形手

- 丹波焼における人形手は、大黒や布袋等の人物像や、菊・唐花などを型で作り、それを徳利の中央部に貼り付けたもので、別名「へそ徳利」とよばれるものは、中央部の貼り付けがへこんでいるゆえによります。

- 筒描き・イッチン描き

-

釉薬によって文字や絵・線を描く技法の一つに筒描きがあります。竹筒の下部にあけた穴に細かい竹筒を差し込んで管とした道具に入れた釉薬が、管の先から流れ出すのを利用して描く技法です。江戸時代から全国的にみられた技法ですが、丹波焼がその代表といわれています。釉薬が流れ出す管先をさらに細くするために金具をつける方法もとられ、この方法によって一升徳利などに酒の銘柄や店の屋号などを描きました。他の一つは、渋紙をジョウゴ状にして先に金具を取り付けた道具に釉薬を入れ、指で釉薬を押し出しながら絵や文字を描く技法です。この道具は、もと染色の道具であったものを転用したもので、「イッチン」とよばれ、これを用いる技法をイッチン描きとよびました。細かい絵や文字を描くのに用いられてきましたが、現在ではゴム製のスポイトが用いられるようになっております。

- 面取り

- 器の面を平面にする方法で、丹波焼の代表的な作品の一つである山椒壺にこの技法が用いられています。

- しのぎ

- 特殊なカンナを使用して器の表面を削り、模様を施す技法です。

釉薬(うわぐすり)

丹波焼の釉薬(うわぐすり)は、登り窯時代に入って自然釉にヒントを得て考案された人口釉の灰釉が主に用いられ、木灰釉を中心に、ワラ灰、モミガラ灰、栗のイガ灰、竹の葉灰などさまざまなものが使用されており、現在も釉薬の主流を占めております。その他土灰釉・鉄釉(黒釉)・白釉なども使用されています。

- 自然釉(ビードロ釉)

-

穴窯時代は無釉で、焼成過程において燃料の松灰と原土中の鉄分とが融合して、緑色や鳶(とび)色を自然発色しました。 これが自然釉といわれるもので、穴窯時代丹波焼の特徴となっております。

- 灰釉(はいぐすり)

- 登り窯時代に入って、自然釉にヒントを得た人工釉が考案されました。これが木灰釉で、これと黄土を調合して作った釉薬も用いられました。その後ワラ灰・モミガラ灰・栗のイガ灰・竹の葉灰などさまざまなものが使用され、現在も灰釉は丹波焼の代表的な釉薬とされています。

- 赤土部釉(あかどべゆう)

-

土部釉は、もともと製品の水漏れ防止のために用いられていましたが、焼成過程において朱赤色や紫赤色に変化することから赤土部釉とよばれ、江戸時代初期丹波焼を代表する釉薬として壺や山椒壺などに盛んに用いられました。釉薬の濃淡や焼成具合によって、狐色のほか、栗皮色などさまざまな色に発色する特色のある釉薬です。

- 飴黒(あめぐろ)または石黒釉

-

飴黒は、マンガン成分を多量に含んだ黒石を砕いて作った釉薬で、鉄分の多い灰釉も焼成によってはこれに近い色がでますが、灰釉の黒よりも漆黒で光沢があります。

- 白釉(はくゆう)

- 白土部ともいえる白土を水に溶かして作った白泥の釉薬で、江戸時代後期に使われはじめ、化粧用のうわぐすりに用いられたほか、筒描きやイッチン描きによる文字や絵の白描きとしても使用されました。

- 土灰釉(どばいゆう)

- 江戸時代末期ごろから使用されはじめた釉薬で、雑木の灰をアク抜きした後、水簸して使用します。

- キマチ・マンガン

- 現在よく使われる釉薬にキマチとマンガンがあります。従前に大量生産されてきた硫酸ビンや甕類によく用いられたのがこのキマチ釉で、マンガンを用いた黒釉は、鉢や壺の流し掛けに用いられます。

焼成

焼成は、登り窯・穴窯・ガス窯・電気窯等で行われますが、釉掛けしない”焼締め”の場合は、登り窯、穴窯により焼成します。

- 窯と焼成 -

- 穴窯と登り窯

- 現存する最古の窯として兵庫県の重要民俗資料に指定されている上立杭の登り窯は、明治28年に造られ、長さ47メートルあります。

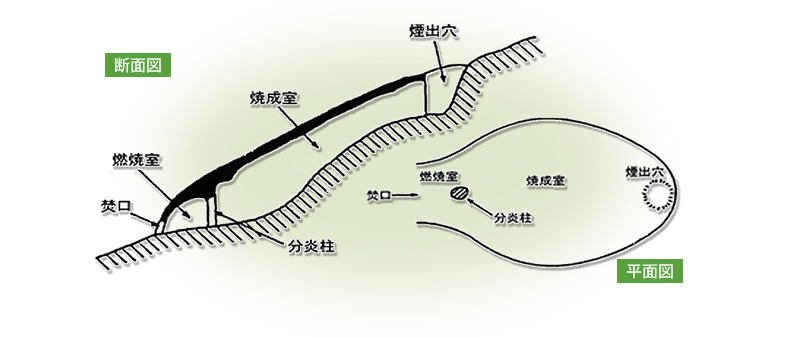

穴窯時代

中世の丹波焼は、創業以来桃山時代末期に至って山麓に登り窯が築かれるようになるまで、約400年の長きにわたって穴窯時代が続きました。

今田町(現篠山市今田地区)は当時摂津住吉神社の荘園で「小野原荘」と称していたところから「小野原焼」と呼ばれ、三本峠周辺の山腹に穴窯を築いて焼成されました。現在までに発見されているその古窯跡は、三本峠・床谷(とこらり)・源兵衛山・太郎三郎(たさうら)・稲荷山の5か所です。

- 穴窯の構造と焼成

-

穴窯は、山腹の傾斜地に溝を掘り込んで石や粘土で固め、天井を築いて土をかぶせるという、極めて簡単な構造です。穴窯による焼成にはかなり長い日数(半月ぐらい)を要し、また、焼成室が1室のため、1回の焼成量は限られたものでした。

登り窯の導入

近世における丹波焼は、慶長16年(1611)ごろ、朝鮮式半地上の登り窯が導入されたことによって、これまでの長い穴窯時代に別れを告げ、登り窯時代という新しい時代の幕開けでその歴史がはじまりました。

この登り窯時代は、当初釜屋の山麓に登り窯が築かれていたので「釜屋時代」とも「山麓時代」ともよばれる時代からはじまり、さらに宝暦2年(1752)には下立杭、さらには上立杭にも登り窯が築かれる「里窯時代」へと引き継がれていきました。

近世における丹波焼は、慶長16年(1611)ごろ、朝鮮式半地上の登り窯が導入されたことによって、これまでの長い穴窯時代に別れを告げ、登り窯時代という新しい時代の幕開けでその歴史がはじまりました。

この登り窯時代は、当初釜屋の山麓に登り窯が築かれていたので「釜屋時代」とも「山麓時代」ともよばれる時代からはじまり、さらに宝暦2年(1752)には下立杭、さらには上立杭にも登り窯が築かれる「里窯時代」へと引き継がれていきました。

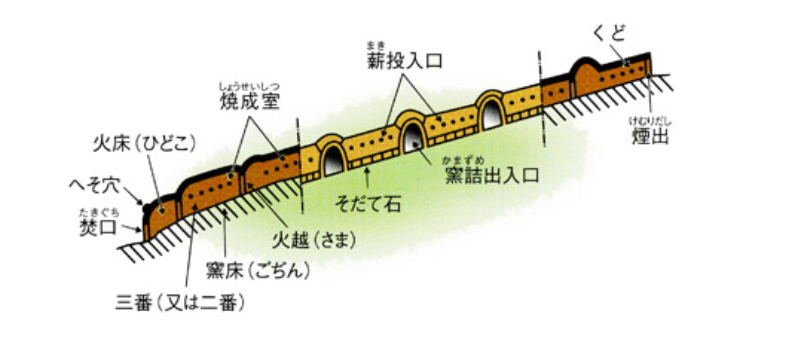

- 登り窯の構造

-

登り窯の築造は、山麓の傾斜地に「そだて石」とよぶ石を並べて基礎とし、割り竹を縄で編んだものを支えとして、両側から「まくら」を半円形に積み上げます。このまくらは、山土を型に入れてこしらえた立方体の日干し煉瓦(れんが)で、現在では鉄板を支えとして積まれることが多いようです。このとき出入り口や燃料の投入口も設けられ、最後に「ごぢん」とよぶ窯内部の床を厚く塗り固めて完成します。

窯は、焚き口のある「火床」に続いて焼成室が連なっていますが、火床に続く第一焼成室と「くど」とよぶ最先端の焼成室を除く、中間の焼成室の長さはほぼ均等です。この焼成室は「袋」とよばれ、それぞれ下端に出入り口が設けられています。

焼成室である袋と袋の境界には2〜4本の柱が設けられ、天井を支える役目をしています。これを「火がき」「火越し」あるいは「さま」とよびます。

窯の先端部のくどには煙出しが設けられ、これは「くど先」「火さき」あるいはその形から「蜂の巣」とよばれています。しかし、最近ではこの火さきに煙突を取り付けたものがほとんどとなり、蜂の巣から吹き出される真っ赤な炎の美しさが見られなくなりました。

窯の長さは焼成室(袋)の数によりますが、現存する最古の窯として兵庫県の重要民俗資料に指定されている上立杭の登り窯は、明治28年に築造された長さ47メートル、袋数9の窯で、よく古様を保って使用されている代表的な登り窯といえます。かつて多数の袋をもつ登り窯は、いずれも共同窯として使用されてきましたが、昭和40年代に入るころから個人窯が普及し始め、製品の小物化とともに窯の規模も2〜4袋と小型化しました。

登り窯による焼成

- 窯入れ

-

成形・釉(くすり)掛け及び乾燥が終わると、製品は窯場に運ばれて焼成室に入れられます。共同窯時代には「かまやかご」とよぶ竹かごに入れて窯場まで運びました。焼成室に入れる「窯入れ」は、製品を輪台の上に置いて窯床(ごぢん)に並べます。小物は、大きなものの中に入れたり、また、サヤ(ゴウともいう)とよぶ器に入れたりします。製品を重ねて置く場合は、接続部分にモミ灰をつけたり、土を小さく丸めてモミ灰をまぶした「ハマ」とよぶ玉を間にはさみます。この窯入れが終わると、入り口は「まくら」でふさがれ、粘土で密閉されます。

- 窯焼き(窯焚たき)

-

焼成である「窯焼き」は、まず「ぬくめ(あぶり)」から始まります。このぬくめは、温度を徐々に上げていく窯焼きの最初の段階です。昭和30年ごろから、ぬくめの燃料に重油が用いられることが多くなりました。窯の規模によって一定しませんが、ぬくめの作業が30〜40時間経過すると、袋の中の炎は上方へ上がり、各袋に設けられている両側のアナから、燃料の松割り木を次々と投入する本焼きに入ります。こうして室内の温度は約1,300度に達します。この焼成に要する時間は約60時間で、昼夜兼行で作業が行われます。登り窯の数倍を要した穴窯による長時間の焼成は、緑色または鳶(とび)色を帯びた自然釉の美を生み出しましたが、登り窯における焼成は、燃料である松の灰と人口釉との融合によって、鮮やかな窯変美を生み出すのです。

とも「山麓時代」ともよばれる時代からはじまり、さらに宝暦2年(1752)には下立杭、さらには上立杭にも登り窯が築かれる「里窯時代」へと引き継がれていきました。

- 窯出し

-

窯焼きが終わると、焚き口や燃料の投入口であるアナは粘土で密閉され、約一昼夜の冷却時間を置いて「窯出し」すなわち焼成品の取り出し作業を行います。窯入れからこの窯出しまではほぼ一週間を要しますが、現在ほとんど全面化した個人窯の場合の所要時間は若干短くなっています。

- ガス窯・電気窯・

重油窯による焼成 -

薪を燃料とする古来の登り窯に対して、プロパンガス・プタンガスを燃料とするガス窯や電気窯、重油窯などが戦後相次いで導入されるようになり、これらは素焼き・本焼きの両面に使用され、丹波焼の生産構造を大きく変えることになりました。現在最も普及しているのがガス窯による焼成で、短時間で焼成でき、量産が可能となるところから、急速に普及したものです。とも「山麓時代」ともよばれる時代からはじまり、さらに宝暦2年(1752)には下立杭、さらには上立杭にも登り窯が築かれる「里窯時代」へと引き継がれていきました。